同人誌と聞くと、薄い本や二次創作、イラスト集を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、同人即売会のジャンルには「評論・情報」というものが存在します。

一口に情報系同人と言っても、その内容や意味がよく分からない方もいるでしょう。

そこで今回は、なんとサークル歴13年の実績を持つ、シアンさんに情報系同人の魅力や制作ポイントについて詳しくお聞きしました。

この記事を読むことで、あなたの同人の世界がさらに広がるかもしれません。

ぜひ最後までお楽しみください。

シアンさんのプロフィール

同人は、楽しい!

シアン/Ciann

Circles’ Square(執筆・デザイン・編集)

シアンさんが考える情報系同人の定義

情報同人誌は夏休みのレポート

聞き手:よろしくお願いします。早速ですが、シアンさんは情報系同人についてどのような定義があると思われますか?

シアン:そうですね、情報同人の定義は個人によって異なると考えています。

明確に定まったものは存在しません。

ただ、多くの人が同意してくれるであろう共通認識として、

“夏休みの自由研究”のレポートに例えることができるかもしれません。

テーマは自由ですし、フォーマットも分量も自由です。テーマは朝顔の観察日記でもいいですし、食塩の結晶をスケッチしてもいい。文字のみで構成された作品もありますし、写真やイラストを使ってもいい。

同人誌として制作する場合は、印刷所で印刷し、ページ番号を振ったり、奥付と呼ばれる印刷の情報をまとめる必要がありますが、

基本的にはそれぐらいしか制約がない、自由なんです。

聞き手:なるほど。夏休みの自由研究レポートという例え、興味深いですね。

イラストや小説に比べて手軽に制作できる?

聞き手:夏休みのレポートとおっしゃられましたが、そもそも情報同人はイラストや小説に比べて、手軽に制作できるものなのでしょうか?

シアン:情報同人誌の場合ですと、多くの人が自由研究のレポートを作った経験があると思いますので、イラストや小説に比べると、その分敷居は低いと思います。

聞き手:確かに、調べてまとめるという作業は学生時代から経験がある人が多いですよね。

シアン:自由研究のレポートは普通だったっていう人でも、

情報系同人誌を作る際に、大学の卒論や仕事の資料など、自分の考えを文章にまとめて他の人に見てもらった経験があれば、それが活かされると思います。

イラストや小説よりかは、手軽に挑戦できる要素があるのかなと思います。

聞き手:なるほど、チャレンジしやすのですね。

同人誌制作に必要なツール

聞き手:情報系同人誌を作る際に使われているツールやソフトウェアについて教えていただけますか?

シアン:まず、どんな本を作りたいか、コピー本でいいのか、それとも印刷所で製本した本を作りたいのかによって異なります。また、自身の制作環境やスキルも影響します。

一般的には、パソコンがあれば編集作業が楽になると思いますが、最近ではスマートフォンやタブレットでも作成することができます。

聞き手:え!?スマホで作れるんですか!?

シアン:そうですね。例えば、メモ帳のアプリで文章を作成して、コンビニで印刷してホッチキスで止めれば、簡単に作れてしまいます。

機種によっては製本機能も備えているので、数時間後にはコピー本が手元にある、と言う状況もスマホ1台で出来てしまいます。

一方で、より凝った作品を作りたい場合は、パソコンを使ってWordやPowerPointなどで作成したり、AdobeのInDesignやIllustratorを使ってプロと同じ環境を用意するのもいいと思います。

個人的には、せっかく同人誌を作るのであればコピー本よりも、印刷所で印刷と製本をしてもらった本作りをおすすめしたいです。

完成した時の達成感が全然違うと思います。

そのためには、印刷所が受け入れてくれる印刷用データを作る必要がありますが、そのデータの作成にはスマートフォンではなくパソコンが便利です。

AdobeのInDesignやPhotoshop、Illustratorといった有料ソフトウェアが確実な選択肢ですが、初めて作る方や気軽に挑戦したい方には、オープンオフィスやメディバンなどの無料ソフトウェアでも十分に作成できます。

最近は、多くの印刷所が初心者向けのガイダンス記事や無料ソフトウェアを使った同人誌作りの記事を公開しているので、敷居が低くなっており、誰でも挑戦しやすい状況だと思います。

聞き手:シアンさんは何を使われていますか?

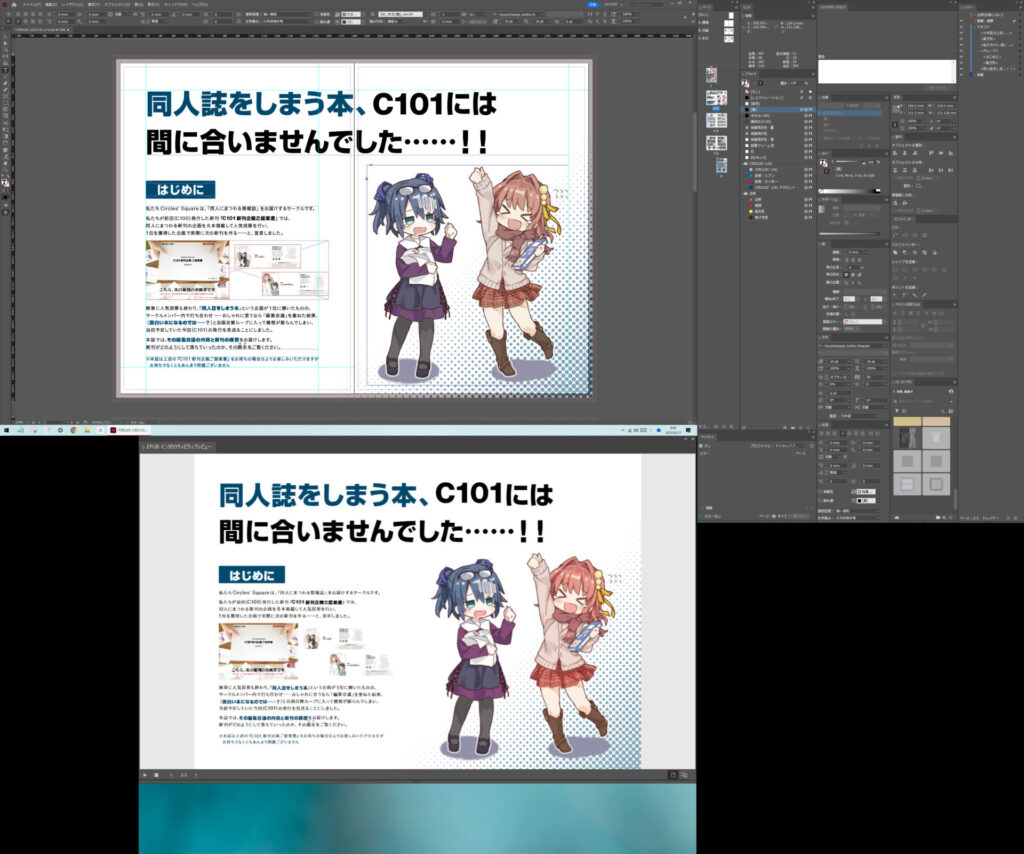

シアン:私は全てInDesignを使用しています。

InDesignは使い勝手が良く、PowerPointとWordのいいとこどりみたいな感じで、細かい部分まで調整できるため、こだわりのある制作をする方にとって最適な選択肢だと思います。

ミリ単位で要素を調節できますので、結果的に目指す表現に近づけるための一番の近道だと思います。

聞き手:InDesignは企業や出版業界でも使用されているので、確かに最適解ではありますよね。少しお金がかかりますが。

ちなみに、それってPhotoshopでも同じことができるのでしょうか?

シアン: 確かにPhotoshopやIllustratorを使っている人も大勢いますが、多くのページからなる文章重視の同人誌を作る場合は、やはり長文の印刷物に特化したInDesignの方が作りやすいと思います。

聞き手:では、全く経験がない初心者の方に、どのようなツールやソフトウェアをおすすめしますか?

シアン:初心者の方には、ツールやソフトウェアも人によって異なりますので、まずは試しにいくつか使ってみて自分に合うものを見つけるのが良いと思います。

まずは自分が何をやりたいのかを把握して、様々なツールを軽く試してみるのが良いと思います。今はいろんな手段があるので。

スマホのメモ帳でもいいですし、コピー本よりも製本された本がいいなら、その印刷所に入稿できるようなデータを作れるソフトが良いと思います。

印刷所のウェブサイトに行ってみると、初めての入稿方法などについての記事があることが多いです。それに対応しているツールの一覧も記載されているはずですので、手軽に始められる無料のツールもあるかもしれません。

まずは印刷所のウェブサイトを参考にしながら、ツールを選ぶのも初心者には良いスタートかもしれません。

シアンさんが思う同人誌の楽しさ、魅力

シアン:私が感じる魅力は、その人の好きなものや情熱を、その人の表現で仕上げた作品として読むことができるという点です。

それって大体、読んでいて楽しくて、面白い。

個人が作った本なので、情報の正確性や客観性は低いかもしれませんが、読者に何かを伝えたいという情熱や、同じ趣味や興味に共感しようとする欲望が他のメディアよりも強いと感じるのです。

同人誌に込められた感情の量。それが同人の面白さでもあると思っています。

もっと極端に言えば、情報の正確性や客観性なんて必要ないとすら思えます。笑

聞き手: エンタメとしての要素もあると言う事ですね。

シアン:私も自分の本職に関する情報同人誌を読んでいますが、正しくない情報もあります。それでも、何か心を動かされるものがあれば良いんです。

その後で、正確な情報は他のメディアから入手すれば良いですから。

聞き手:なるほど、情報系同人の情報は100%正しいわけではないんですね。

シアン:そうですね。だから逆に言うと、気負わずに書いてみることが大切です。

正確性を第一に考えると、時間がかかりすぎて何も作れなくなってしまいます。

そういう部分は商業誌でやってくれていますから。

聞き手:情報同人は楽しさを伝えることが大切なんですね。正確性に囚われすぎずに、楽しく読んだり、作ったりすることが大切。

シアン:もちろん、ベストを尽くす必要はあります。

誤った情報は、読者や関係者に迷惑をかける可能性があります。

同人誌を作るうえで、他人に迷惑をかけることは絶対にあってはならないことだと思います。

少なくとも他人に関する情報には正確性を追求しなければなりませんし、私もその点については細心の注意を払っています。

あくまでも、「個人の限界まで調べたけれど、100%正しいとは限らないので何卒ご容赦ください!」というスタンスですね。

後から修正の利くインターネットの記事とは違い、紙の同人誌では後世に残ってしまいますので、そこだけは紙の特性に合わせて慎重に、です。

聞き手:ありがとうございます。

他にもここがいい!と感じる魅力はありますか?

シアン:商業誌と比べると、同人誌には企画会議で通りそうにないネタや、生々しい文章、多くの人の感情が込められた文章などが読めるのが魅力です。

また、インターネットの情報とも異なり、限られた人しか手に入らない希少感もあります。

最近では、採算性や工数を度外視して作られた豪華な同人誌や、プロが趣味で本気を出した作品なども増えてきています。

一方で、初めは下手だったけれどスキルが上達し、趣味や嗜好が変わっていく過程や、より深い知識の発信ができるようになる人もいます。

それを「追える」というのも魅力だと感じています。

テーマ選びはどうしたらいい?

聞き手:いざ作るとなっても、初心者はテーマ選びに困ると思うのですが、どのようなテーマを考えたら良いのでしょうか?

シアン:そうですね。テーマについては、正直に言って何でも良いと思います。

例えば、観察日記でも自分の好きなものについて書いてみるとか、自分が世の中に伝えたいことをそのまま選ぶと良いです。難しく考える必要はありません。

私の場合、「同人誌の楽しさを広めたい」という思いがありましたので、同人誌に関わる人へのインタビューや、同人誌作成に関するトピックを取り上げています。

読者に同人誌の身近さや手作りの楽しさを伝え、自分でも作れる可能性を感じてもらいたいという思いが根底にあります。

ですので、同人誌制作の敷居を下げたり、後押ししたりする、それに即したテーマを選んでいます。

聞き手:何か重要な情報を載せないとダメだ、と考えている方も多いですが、実際は、ただ純粋に好きなことを載せても良いのですね。

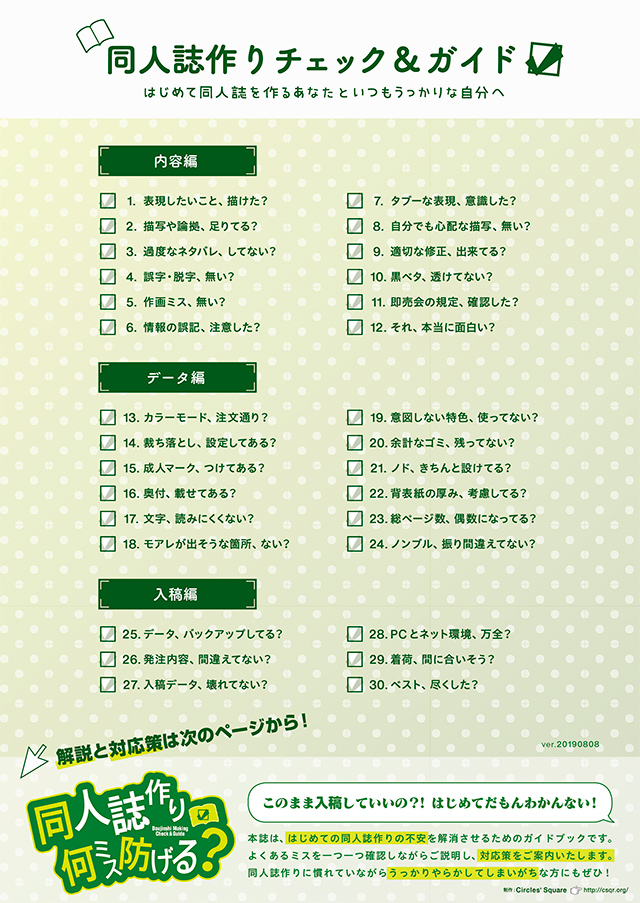

情報系同人の制作ポイント

・情報収集が9割

・読者目線であること

①自分が伝えたいことを固める

シアン:まず最初のポイントはテーマの選択をして、「自分が伝えたいことを考えて固める」ことが重要だと思います。

私の場合は、読者に行動変容を促したいと考えていますので、自分が読者にどのような変化をもたらしたいのかを考えます。

そこまで考えると、制作過程で紙面のブレがなくなると考えています。

最初に伝えたいことや、関連する内容をメモしておき、定期的にそれを見返すことで、スムーズに一冊の作品にまとめられると思います。

ブレた時の軌道修正もしやすいです。

ただ、同人制作は人それぞれであり、読者を気にせずに作ることも、もちろん良いと思います。

内容によっては、独りよがりである方が面白いこともあります。

同人誌には編集者がいないのです。

同人誌は良くも悪くも、一人の偏った知識、偏ったフェチズム、独自の趣味、そういったものから作られているので、より鋭い内容が出来上がってくることもある。自己満足のために作ったて良いと思います。

②情報収集が9割!?

聞き手:内容の質を向上させるためのポイントはありますか?

シアン:そうですね。

情報収集の方法は人によって異なると思いますが、私は行動変容を促したいので、客観的な情報や理論的な内容の展開が重要だと考えています。

そのために私は作業時間の大部分、つまり約9割を情報収集に費やしています。

聞き手:9割!?

シアン:情報収集を行い、箇条書きで整理すれば、実質的には作品が完成に近づくと言っても過言ではありません。あとはその情報を肉付けし、パーツを順番に組み立てて、見た目を整えるだけでOKです。

聞き手:すごいですね。情報収集に9割の時間を割いてもいいんですね。

シアン:それぐらいの時間をかける価値はあると思っています笑

聞き手:なるほど。ちなみに、1冊の本が完成するまで、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?

シアン:うーん……。

情報収集に一番時間がかかるので、その部分に1ヶ月くらいかかると言えます。実際に文章を組み込んでいく作業には1週間くらいですね。デザイン自体もそこそこ時間がかかるので、それは大体3日かかる感じです。

③読者目線であること

シアン:特に重要なポイントは、自分が読者だった場合に「何が気になるか」を考えることです。

読者像を想定し、その誰もが疑問を持たずに読み進められるような情報を集め、適切に盛り込むことを心掛けています。

誰だって疑問符を浮かべながら読み進めいくのは辛い、と思うんですよね。

聞き手:確かに。趣味全開でも良いかもしれませんが、より多くの人に読んでもらいたい場合は読者に歩み寄らないといけないですよね。

シアン:そうですね。自己満足で趣味全開な本でも構わないのですが、私は逆に読者にとって理解しやすい本を作ることを心がけています。

聞き手:あー確かに。シアンさんの同人誌は本当に読みやすいと思います。

シアン:ありがとうございます。

新刊を出すために大切なこと

聞き手:いろいろお聞きしていると、編集や情報収集、装丁など、新刊を作るためには多くの作業が必要ですよね。スケジュールの管理も大変なのではないでしょうか?

シアン:スケジューリング方法についてですが、以前に約800サークルからのアンケート結果をまとめた結果、

多くの方が管理していないか感覚で制作していると回答しましたが、一部の方はWebサービスやツールを活用したスケジューリング方法を実践していることがわかりました。

Googleスプレッドシートやエクセル、同人秘書などを活用して進捗管理をする方法があります。

・Excel

・同人秘書

・Todoist

・Lifebear

シアン:そして、スケジューリングとは少し離れますが、2つ目はモチベーションの維持。

進捗が落ちる要因を最小限に抑えることが重要です。

新刊を絶対に完成させるという強い意志を持ち、最後の追い込みに向けての気力を呼び起こすことも大切です。

そして、最後に睡眠時間ですね。

聞き手:なるほど、やはり睡眠は重要なんですね!

シアン:そうですね。

アンケートの結果でも、新刊を落とす要因として「将来への漠然とした不安」が3位に入っていました。おそらく、睡眠時間が不足しているとそうした不安を抱くことが多くなりますし、心身の健康のためにも睡眠の重要性は高いです。

聞き手:焦って徹夜しようと思う気持ちはわかりますが、やはり寝た方が良いということですね。

シアンさんはどうのようにスケジューリングしていますか?

シアン:実は、私はあまりシステマチックにスケジューリングをしていなくて、むしろ完全に追い込みスタイルですね。

聞き手:あ、そうなんですね。…寝てるんですか?

シアン:寝てないですね……。

聞き手:あれ、笑

シアン:夏コミの場合、締め切りは8月上旬なんですが、新刊を落とさない方は6月から、つまり2ヶ月前から本格的に取り組むことが多いですね。

アンケートでも60数日間という回答がありましたので、2ヶ月前からのスケジュールであれば、新刊はちゃんと出せるはずです。

もちろん、私もそのタイミングで作り始めようと言う思いはあるのですが、なかなかうまくいかず…笑

初心者におすすめな印刷数や予算

聞き手: 初心者が最初の作品を出す際に、適切な予算や印刷数はどれくらいでしょうか?何かアドバイスや指針はありますか?

シアン:私のおすすめとしては、ドブに捨てても惜しくない金額で制作することです。

例えば、5万円を捨てても構わない金額とします。

そしたらその5万円で、カラーページの枚数や紙の品質、そして印刷部数を決めてみる。

聞き手:なるほど。でも、5万円を使って刷ったものが全く売れなかった場合、なんか悲しくないですか…?笑

シアン: その5万円は完全に無かったものとして考えるべきです。

回収しようとする気持ちを捨てて、とにかく作品を出すことに集中することが重要です。

聞き手:なるほど!私も同人誌を出す時があれば、まずはどれぐらいの金額なら印刷代に回せるかを考えてみます!

締切に追われて余裕がない時

シアン: そのようなタイミングの方々は、途中で悩みが出てきてしまうことが多いと思います。

例えば、作品が注目されるか、面白いかどうか、完成度が高いかなど、そんな悩みに取り憑かれることもあります。

やはり一番効果的なのは、即売会での新刊の発表と、その後の打ち上げをイメージすることですかね。

苦労が終わった後の楽しみ、即売会の打ち上げや、自分へのご褒美を思い描いてください。

あとは肉ですね。

肉を想像すれば大体モチベーションを維持できると思います。

とにかく手を動かして、でない新刊より出る新刊という心意気で頑張ってください。

出ない神本より出るクソ本をモットーに出すことを諦めない、

「なぜ人は新刊を落とすのか」より引用

聞き手: あー確かに。作品が高品質でも結局出せなかったら誰も見てくれないし、それよりかは、出して、少しでも手に取ってもらいたいですよね。

シアン:そのクソ本でも、それはきちんとした作品なんですから。

聞き手:ギリギリまで頑張った努力の結晶ではありますよね。

シアン: そうなんです。

同人誌には義務感や責任感は存在しないと思います。作品の品質に対して完璧を求める必要もなく、自分自身が納得できれば良いのです。

出さないと、出せなかったという後悔しか残りませんから。

同人誌は他の趣味にはないアウトプットの形があり、さらに制作には多くの工程があります。企画立案から執筆、編集といった様々な作業を経て完成させることは、他では味わえない達成感があります。

聞き手:実際に一人で出版社のようなことをやっている感じですよね。

シアン: まさにその通りです。

作品を頒布することで直接、読者の顔を見れるという喜びもありますし、それによって新しい出会いや仕事の機会が生まれることもあります。

同人活動は大変なこともありますが、それを乗り越えて作品を完成させる喜びや満足感は、他では得られないものです。

締切に追い込まれた時には、焦らずに前向きな気持ちを持ち続けてください。そして、自分の作品を信じて、最後まで手を動かし続けることが大切です。

同人活動が辛くなってしまったら…?

同人誌作りをライフスタイルとして楽しむ

シアン: 多くの趣味がそうであるように、時間や金銭、そして気力や体力がないと楽しめない。

「楽しまないと損」とはいえ、現実的には他の事に時間を割かなければならないことも多いですよね。

そのような制約があると、作り手としての楽しみを忘れてしまうこともよくあります。

そんな時は、思い切って一旦離れることを考えてみるのも良いかもしれません。

同人誌作りをライフスタイルとして楽しむことが大切です。

以前、コミティアの元代表である中村さんにインタビューしたことがありました。

中村さんは、「同人誌は年齢に関係なく作り続けられるし、その時々でしか作れないものがあるから、ライフログになる」とおっしゃっていました。

同人誌を作らない期間もライフログであり、離れていた後にカムバックして10年後に作ることもまたライフログとして捉えられるのです。

だから、気軽に考えて、作らない期間も楽しむことができるし、持続可能なペースで活動することが重要だと思います。

聞き手: そうですね、私も同感です。

作り手を辞めてしまうことは本当に残念なことだと思いますから、長く楽しめる気持ちが大切ですね。

ファンへやこれから同人誌を作りたい方へのメッセージ

シアン:私は同人誌の文化が永続的に続くとは限らないと考えています。コロナの影響で即売会が中止になったり、印刷所が閉鎖されたりするなどの問題もありました。

同人誌に関わる人たちが増えなければ、その文化が薄れてしまうかもしれません。

特に同人誌作りを考える方々に焦点を当てると、以前行ったアンケートによれば、同人誌を読む人の約8割が一度は作りたいと思っているそうです。

しかし、そのうち実際に行動に移す人は半数以下です。残りの半数は作りたいけれど踏み出せないでいるか、さらには意欲を失ってしまっている人が状況です。

なぜ意欲が失われてしまうのか、さまざまな意見を聞いてみました。

その中で、最近の同人誌のクオリティが非常に高くなっていることが一つの要因として挙げられます。完成度が商業誌と見間違うほどであり、りっぱな装丁がされているため、作り手たちにとってハードルが高くなり、躊躇してしまう人も多いようです。

しかし、私が強調したいのは、同人誌には立派である必要も、かっこよさも、革新的である必要もないということです。

商業誌や論文とはまったく異なるものであり、有意義である必要もありません。

読者や自分自身が楽しめるなら十分であり、良いと感じたならそれで良いのです。

作りたいと思ったなら、作ってみましょう。

誰にも咎められることはありません。

まずは1ページ作ってみてください。楽しさを感じたなら、続けてみる価値はあります。

そんな感じで、多くの方々が同人誌作りの楽しさを見つけてくれれば、私にとってそれ以上の喜びはありません。

今後も積極的にその楽しさを広める活動を頑張りたいと思います!

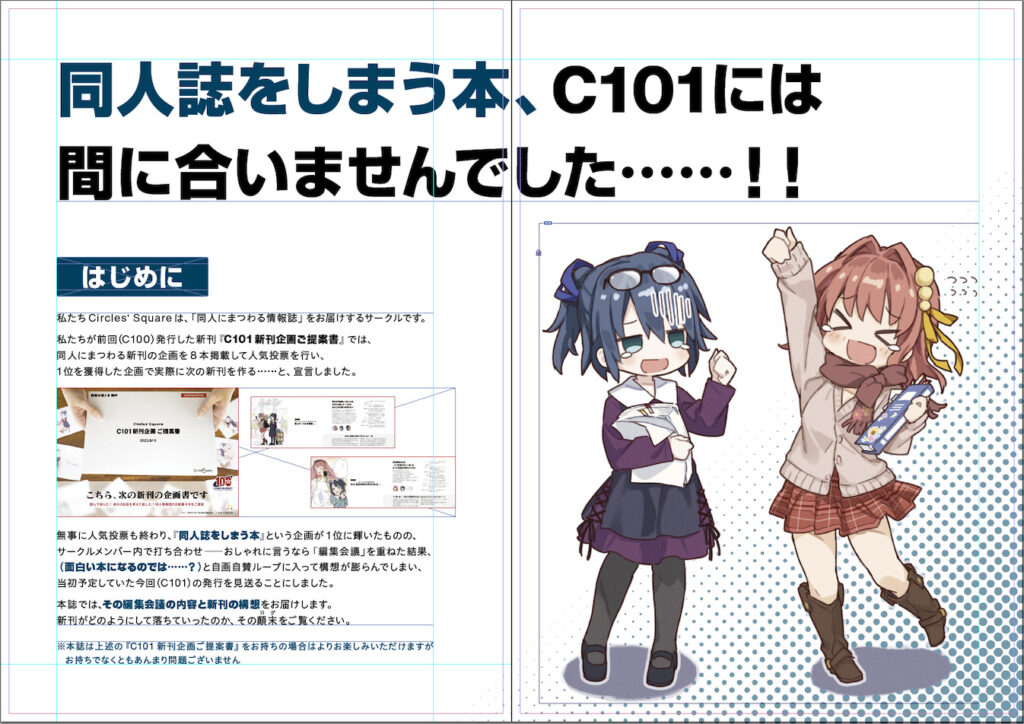

夏コミの新刊!(予定)

家族に愛想を尽かされる前に、床が抜ける前に、

片付けよう同人誌!

C101では間に合わなかった「同人誌をしまう本」、

2023年のC102では、お届けできるように頑張ります!

シアンさん、ありがとうございました!

今回の取材を通じて、同人誌は個々人の創造性や情熱が活かされる素晴らしい文化だと感じました。

同人誌作りは、意外にもハードルが低いと言えます。

大切なのは楽しみながら作ることであり、高いクオリティや有意義さだけを追求する必要はありません。

皆さんも気負わずに、作りたいと思ったら作ってみましょう!

あなたの作品が、新たな出会いや感動を生むきっかけとなるかもしれません。

ホームページをチェック!

Twitterをフォロー!

(取材・編集・アイキャッチ制作:畑山)

※当サイトで掲載した画像は、著作権法に基づきクリエイターから許可を得たものです。 画像の著作権はクリエイターに帰属しております。無断での複写、複製、転載、インターネット上にアップロードしたりすることは、著作権の侵害にあたります。